Dossier Révolution haïtienne : Les sentiers tortueux de la guerre d’indépendance

Dossier Révolution haïtienne : Les sentiers tortueux de la guerre d’indépendance

Venue reprendre le contrôle de l’île, l’expédition française multiplie les crimes et les massacres. La fièvre jaune et le soulèvement populaire vont la mettre en déroute. Mais de féroces rivalités vont également déchirer la résistance indépendantiste.

Depuis 1793, bloqué par la flotte britannique, le gouvernement français suivait de loin, impuissant, les transformations de sa plus lucrative colonie. Fin 1801, la signature de la paix avec l’Angleterre change tout. Le premier consul, Napoléon Bonaparte, est décidé à reprendre l’île, et s’est même laissé convaincre par le lobby des colons qu’il était possible (!) d’y rétablir l’esclavage.

Une énorme expédition, commandée par son beau-frère, le général Leclerc, est mise sur pied. Elle va durer deux ans et coûter la vie aux neuf dixièmes des 63.000 soldats et marins qui y prendront part, dont une vingtaine de généraux [1]. Elle fera également 100.000 morts dans la population locale. Avec l’Espagne et la Russie, ce sera la plus calamiteuse des campagnes napoléoniennes.

Toussaint Louverture, qui s’attendait à un tel coup de force, avait prévu une stratégie simple : refuser le combat frontal, pratiquer la terre brûlée, armer les cultivateurs, se replier dans la montagne et, surtout, attendre la saison des pluies et les ravages de la fièvre jaune sur les Européens. Il n’y aurait plus, alors, qu’à cueillir la victoire.

Hélas, ce plan va échouer, faute de soutien dans la population et jusque dans l’armée. Les plaies de la guerre du Sud et de la répression sanglante d’octobre 1801 n’y sont pas pour rien.

Alors qu’en février 1802, les Français débarquent en quatre points de l’île, l’Est et le Sud se rendent sans combattre, de même que Port-Républicain. Dans le Nord et l’Ouest, la stratégie de Louverture est appliquée par endroits, et le Cap, notamment est incendié. Dessalines y ajoute sa touche personnelle en massacrant tous les civils blancs sur son passage. De son côté, l’odieux général Rochambeau fait exécuter toute la garnison noire de Fort-Liberté.

Débute alors une guerre de mouvement, dont l’enjeu est de tenir jusqu’à la saison des pluies, en mai.

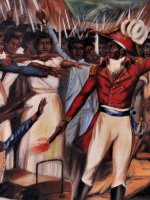

Février-avril 1802 : la « guerre de trois mois »

Fort de sa supériorité numérique, l’envahisseur remporte trois batailles : à la ravine à Couleuvres, à Plaisance, à la Crête-à-Pierrot – où 1.200 défenseurs tiennent tête pendant trois semaines à 15.000 assaillants. Toussaint est réduit à 6.000 soldats, cultivatrices et cultivateurs armés [2]. Ses relais : des officiers noirs (Bélair, Dessalines, Christophe, Vernet), mulâtres (Lamartinière, Larose, Gabart) et même un Blanc (Barada) et un chef marron rallié (Makaya).

La stratégie du général Leclerc est plus payante. Il clame qu’il n’est nullement venu rétablir l’esclavage, mais seulement la loi républicaine, et libérer Saint-Domingue de son « gouverneur à vie ». Les officiers de couleur qui se soumettent sont maintenus dans leur grade... et conservent leurs biens. Autre atout : il a ramené avec lui le général Rigaud et tout le « parti mulâtre » (Villatte, Pétion, Geffrard, Boyer...) qui avaient été chassés de l’île en 1800. Pas dupes du rôle qu’on leur fait jouer [3], ces derniers seront écœurés par la déportation, en mars 1802, de leur leader, jugé trop ambitieux par Leclerc. Mais pour l’heure, ils servent d’appeau.

Cette œuvre de séduction, combinée à la supériorité militaire de Leclerc, produit les résultats escomptés. Les commandants locaux se rallient les uns après les autres : ex-partisans de Rigaud, chefs marrons comme Lamour Dérance, officiers découragés comme Maurepas… Puis, coup de tonnerre, le 26 avril 1802, c’est un poids lourd, le général Henry Christophe, qui se soumet, avec 1.200 hommes !

Le 6 mai, Toussaint Louverture, pressentant peut-être d’autres défections, négocie sa reddition. Leclerc, dont les troupes sont très éprouvées, accepte avec soulagement. L’ex-« gouverneur à vie » sera confiné sur son domaine, avec une modeste garde. Ses généraux sont réintégrés dans l’armée, avec leur grade.

Bonaparte réclame que les « nègres à épaulettes » soient expédiés en France, mais Leclerc ne peut s’y résoudre. Il a besoin d’eux pour la deuxième phase du plan : le désarmement des cultivateurs et la liquidation des dernières poches de résistance. Pour le reste, écrit-il à Bonaparte le 7 mai, la situation est « belle et brillante »… nonobstant les premiers cas de fièvre jaune. Las, le temps que sa lettre parvienne à Paris, en juillet, l’épidémie aura explosé, saturant les hôpitaux de soldats au teint jaunâtre, vomissant du sang noir... et mourant par dizaines chaque jour.

Mai 1802 : début de la résistance populaire

Toussaint Louverture ne sera plus là pour le voir : le 7 juin, Leclerc le fait déporter en France, sur une trahison de Dessalines. Celui-ci, sans doute pressé de faire oublier aux Français ses tueries de Blancs, a accusé le vieux Toussaint d’encourager les maquis rebelles [4].

Les généraux noirs et mulâtres ralliés sont, alors, comme des otages consentants, constamment obligés de prouver leur loyauté. Mais ils savent aussi que les Français ne peuvent se passer d’eux pour mater les marrons et les cultivateurs révoltés. Ils ne lésinent pas sur la violence répressive et espèrent, dans tous les cas, tirer leur épingle du jeu.

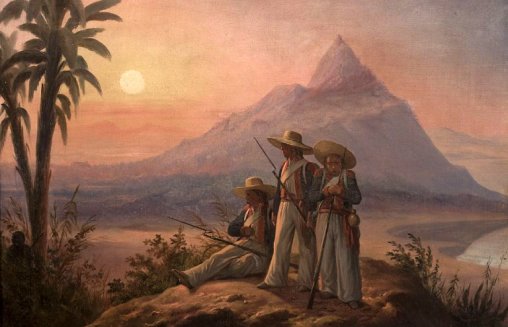

Durant cette période, c’est sans eux et contre eux que se dresse la résistance, menée par les chefs marrons Makaya, Goman et Lamour Dérance (choqué par la déportation de Rigaud), ainsi que par le colonel Sans-Souci, Sylla et Petit-Noël Prieur, des officiers du général Christophe qui avaient dénoncé sa soumission.

Dès août 1802, cette résistance prend l’allure d’une véritable guerre populaire quand une nouvelle terrible se répand : l’esclavage a été rétabli à la Guadeloupe ! Leclerc a donc menti sur ses intentions ! L’apprenant, cultivatrices et cultivateurs se soulèvent en masse.

Les généraux de couleur vont-ils se joindre à elles et eux ? Nullement. Seuls Charles et Sanite Bélair le font. Trop tôt. Capturés par Dessalines, il et elle sont livrés aux Français, qui les fusilleront [5].

Néanmoins, les connexions entre l’insurrection et certains officiers de couleur sont de plus en plus évidentes. Les Français, qui ont déjà perdu plus de la moitié de leurs effectifs, paniquent. « Voici mon opinion sur ce pays, écrit Leclerc à Bonaparte le 7 octobre. Il faut détruire tous les nègres des montagnes [6], hommes et femmes, ne garder que les enfants au-dessous de 12 ans, [...] et ne laisser [...] un seul homme de couleur qui ait porté l’épaulette, sans cela jamais la colonie ne sera tranquille. »

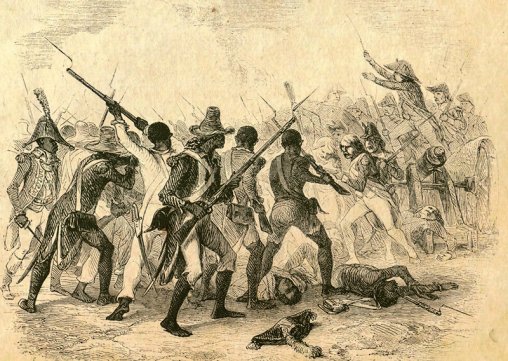

Se voyant en danger, les généraux noirs et mulâtres prennent enfin leur décision. À la mi-octobre, avec leurs troupes, ils passent en bloc à la rébellion… et en revendiquent aussitôt la direction. Ulcérés par ce qu’ils considèrent comme de l’opportunisme, Lamour Dérance et Sans-Souci refusent avec dégoût.

Novembre 1802 : la déliquescence Rochambeau

Avec la défection des troupes de couleur, les Français passent de la panique à la paranoïa. Tout Noir est désormais vu comme un traître en puissance. Alors que Leclerc ordonne un repli général sur les villes côtières, plusieurs régiments noirs n’ayant pas déserté sont désarmés par surprise, puis exterminés : à la baïonnette, ou par noyade, un boulet aux pieds. Près de 4.000 hommes périssent ainsi.

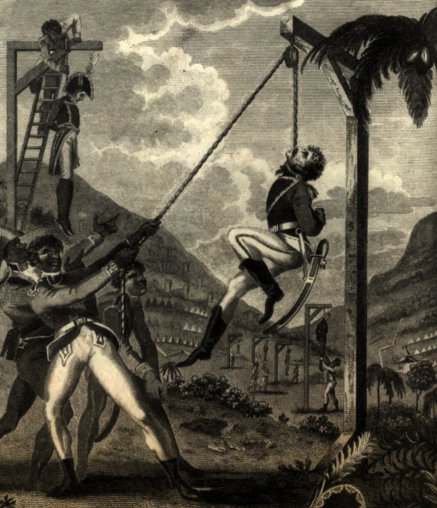

Mais le pire reste à venir. En novembre 1802, le général Leclerc meurt de la fièvre jaune, alors que l’épidémie touche à sa fin. Il va être remplacé par un des pires spécimens de bestialité aristocratique : le général Rochambeau. Ce sadique, habité par les mêmes fantasmes exterminateurs que son prédécesseur, va multiplier les crimes et les exactions, noyant les prisonniers par centaines, ou les gazant à fond de cale, sacrifiant les renforts reçus de métropole en expéditions meurtrières sans objectif militaire clair. Il ira jusqu’à importer des dogues cubains réputés « chasseurs de nègres » [7]. Ils se révéleront d’une médiocre valeur militaire, mais il leur donnera des prisonniers à dévorer, parfois en public.

La situation s’aggrave encore en mai 1803, avec le retour de la saison des fièvres et la reprise des hostilités entre la France et l’Angleterre. De nouveau, l’Atlantique est verrouillé. Privée de renforts, d’approvisionnement et d’argent, l’armée est affamée et doit « vivre sur le pays ». Elle s’adonne alors au pillage, y compris des habitations qu’elle est censée protéger, au grand dam des colons ! Sentant leur fin proche, les officiers trafiquent pour s’enrichir et profiter au maximum. L’expédition sombre dans la corruption, le stupre et le sang [8]. Bonaparte, dépité par cette catastrophe, se désintéresse désormais de la question.

Mai 1803 : Dessalines impose son commandement

Pendant ce temps, les forces insurgées gagnent en cohésion. Outre le combat contre les Français, l’un des objectifs des généraux de couleur est d’éliminer les chefs dissidents. Dans le Nord, le colonel Sans-Souci a été le principal meneur de la résistance de mai à octobre 1802. En janvier 1803, son ancien supérieur, Christophe, le fait assassiner. Puis ce sera au tour de Petit-Noël Prieur. Dans le Sud, Goman préfère se soumettre. Dans l’Ouest, Lamour Dérance sera éliminé en juillet.

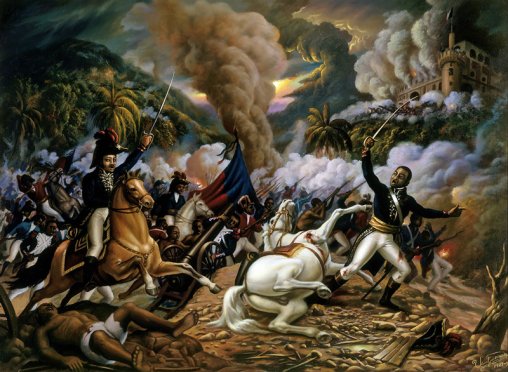

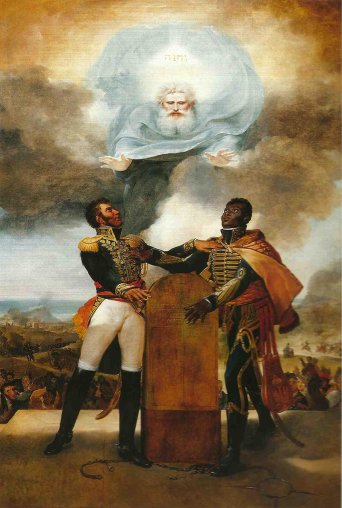

Du 14 au 18 mai 1803, alors que l’unification des forces insurgées est quasi achevée, se tient une conférence des commandants militaires à l’Arcahaie. Trois orientations importantes y sont confirmées. Primo, la guerre menée ne vise plus l’autonomie de la colonie, mais son indépendance. Secundo, le drapeau bleu et rouge – sans le blanc, synonyme d’oppression – est adopté. Tertio, le général noir Dessalines est confirmé comme chef suprême, le général mulâtre Pétion étant son second. Ce duo, qui s’était durement affronté durant la guerre du Sud en 1799-1800, va symboliser l’« union des deux couleurs », réconciliées pour fonder une nouvelle nation.

Les six mois suivants ne seront que débandade française sur fond de fièvre jaune, l’« Armée indigène » reprenant méthodiquement le contrôle du territoire. Port-Républicain est libéré en octobre 1803. Enfin, le 19 novembre, au terme d’une bataille épique, Dessalines s’empare du fort de Vertières, dernier verrou avant Cap-Français. Acculé, Rochambeau capitule et évacue Saint-Domingue avec moins de 4.000 soldats, femmes et civils.

La victoire des forces insurgées accouche d’un pays nouveau. Il est peuplé d’ex-esclaves qui ont gagné leur liberté les armes à la main. Et cela ne peut être du goût des puissances impérialistes environnantes.

Guillaume Davranche (UCL Montreuil)

Les autres articles du dossier

- Édito : Ci-gît l’esclavagisme

- 1791-1792 : Le bris des chaînes, le feu à la plaine

- 1792-1793 : S’allier aux impérialistes pour les battre

- 1793-1796 : L’irrésistible ascension de Toussaint Louverture

- 1796-1801 : Le legs maudit des grandes plantations

- 1802-1803 : Les sentiers tortueux de la guerre d’indépendance

- Sudhir Hazareesingh (historien) : « L’abolition de 1793 a été imposée par les révolutionnaires noirs »

- Épilogue 1804-1825 : Face à l’impérialisme, défier ou concilier ?