Dossier 68 : 1968-1978 : une génération militante éclot

Dossier 68 : 1968-1978 : une génération militante éclot

Entre 1968 et la fin des années 1970, une nouvelle génération militante voit le jour, animée par l’« esprit de Mai ». Elle marquera de son empreinte les mouvements sociaux jusque dans les années 1990.

À bien des égards, les années de l’après-1968 constituent une parenthèse libératrice entre le gaullisme étouffant et la contre-révolution libérale du milieu des années 1970. En cette période de prospérité économique, les luttes ouvrières abordent des revendications nouvelles. Dès 1967, à l’usine Rhodiaceta de Besançon, c’est contre les cadences infernales et la discipline quasi-militaire que s’étaient révoltés des ouvriers et des ouvrières pourtant mieux payés qu’ailleurs. Ce qui est en jeu c’est la dignité ouvrière, la liberté sur les lieux de travail et dans les foyers et quartiers d’habitation créés par l’entreprise [1].

Après 1968, ces revendications « qualitatives » (pour transformer le travail), s’adjoignent de plus en plus aux revendications simplement « quantitatives » (salaires, temps de travail). Les partis de gauche traditionnels, en particulier le PCF et son pendant syndical la CGT, qui ont si bien intégré les modes de représentation classiques (délégation de pouvoir, parlementarisme...) se retrouvent bousculés dans leurs habitudes. Le schéma léniniste est dépassé, la CFDT réalise une percée décisive et rassemble les militantes et les militants qui défendent l’autogestion des luttes.

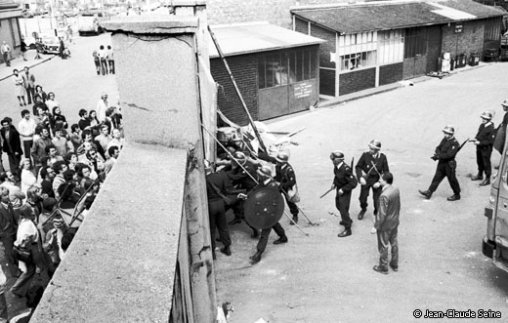

Du Joint français à Chausson

De plus en plus de luttes remettent en cause les autorités traditionnelles : celles du patron, du PCF ou de la CGT, du mari, de l’école ou de l’armée. Elles révèlent des aspirations à une société socialiste mâtinée d’idées libertaires. Du Joint français (1972) à Chausson (1975), les grèves emblématiques se succèdent. En 1973, les grévistes de LIP redémarrent l’usine en autogestion. Le slogan « On travaille, on vend, on se paie » parcourt la France entière.

L’armée est aussi touchée par la contestation, avec la création de comités de soldats et la multiplication des actes d’insoumission. La légitimité de la Grande Muette est indirectement mise en cause lorsque les paysans du Larzac, en 1973, refusent d’être expropriés pour permettre l’agrandissement d’un terrain militaire. On revendique le droit de « vivre et travailler au pays ».

Mais, s’il y a eu rupture autour de 1968, le mouvement ouvrier est resté dominé par le réformisme syndical et politique, qui débouchera sur l’union de la gauche puis l’élection de François Mitterrand en 1981. Entre-temps, il y aura eu le reflux des luttes et les premiers effets de la contre-révolution libérale, amorcée par Giscard dès 1974.

Au final, cette décennie rouge 1968-1978 aura formé des dizaines de milliers de jeunes militantes et de militants. C’est cette génération qui avait 15 ans en 1968 qui, en 1986-1987, impulsera les coordinations de grévistes à la SNCF, dans les Hôpitaux, dans les écoles. C’est toute une conception de la lutte ouvrière marquée par l’esprit de Mai qui, avec vingt ans de décalage, triomphera alors.

Ermon (AL Lorient)

Les autres articles de ce dossier spécial :

– Pour un nouveau Mai

– 1968, révolution manquée ?

– Après une décennie de marasme, le mouvement anarchiste reprend pied

– Rolf Dupuy et Guy Malouvier : « Chacun de ces mots comptait : organisation ; révolutionnaire ; anarchiste »

– « Mé 67 », massacre colonial en Guadeloupe

– Carte : Huit semaines sur le fil du rasoir

– Carte : Le 10 mai, nuit des barricades

– Carte : dans le monde, 1968-1969 : années héroïques

– Jacques Baynac : De Citroën à Censier, solidarité !

– Un nouveau point de départ pour le féminisme

– Homosexualités : Le big bang des mouvements d’émancipation

– Lire : Xavier Vigna, « L’insubordination ouvrière dans les années 68 »

– D’autres livres autour de Mai 68